おつかれ様です、ダディーです。

看護師、保健師と経験してきた僕ですが、この仕事の本質は「人助け」であると理解しています。

「人助け」を仕事にしている職業は他にもありますよね。

そして仕事に関係なく、どんな人も誰かを助けた経験があるはずです。

友達、家族、恋人。

逆に「助けられた」経験も、たくさんあるのではないでしょうか。

人が人を助けるとき、そこでは一体何が起こっているのか。それを考えることで、真の意味での「人助け」が見えてきます。

今回はその辺をちょっと掘り下げてみます。

結論から言うと、「真の意味での人助けとは、その人の立場に立ち、その人の『苦しみの体験』を理解しようとすること」です。

その理由を2点にまとめてみました。

理由①医療や社会保障制度だけでは「人の苦しみ」に対応しきれない

人は病気になったり、大きな怪我をしたりすると病院に行き治療を受けます。

貧困や親の介護に悩んだりしたときは生活保護や介護保険制度などが利用できます。

しかし医療や社会保障の制度は「当事者が抱えている苦しみ」まで目を向けてくれるでしょうか。

例えば進行性の癌や、難病、認知症などの治らない病気の前で医療ができることは限られます。

大事な人を亡くしたことがキッカケで経済的に貧しくなった人がいたとして、その苦しみまで生活保護は救ってくれるでしょうか。

何年続くかわからない親の介護を担う家族の大変さまで、介護保険制度は抱えてくれるでしょうか。

「人の苦しみ」とは言い換えれば「孤独」です。なぜならこうした困難に直面し対処しているのは、他ならぬその人自身であり、そこで体験する「苦しみ」はその人にしかわからないからです。

理由②「その人の苦しみ」に向き合おうとする人が「人を助ける」ことができる

それでも僕たちは「苦しかったあの時、あの人がいてくれたから乗り越えることができた」「辛かったとき、あの人に助けられた」という体験をします。

僕が出会ってきた患者さんの中には重篤な状態で、自分の死がいつ訪れるかわからない方がたくさんいらっしゃいました。

医師でさえこれ以上の治療法はないと言っている状況で、看護師としての僕は本当に無力です。

ただ、その患者さんの苦しんでいる気持ちに向き合い、それがどんなに苦しいことかと理解しようとすることはできます。

大切な人を亡くした体験による耐え難い孤独や心の痛みに寄り添い、「その苦しみについて私に話してほしい」と向き合おうとすることはできます。

状況は変えられなくても、苦しんでいる当事者が、その苦しみをどのように体験しているのかと理解しようとすることで僕たちは「孤独な自分を見つけてもらえた」「わかってもらえた」と感じます。

それが「人助け」につながっていきます。

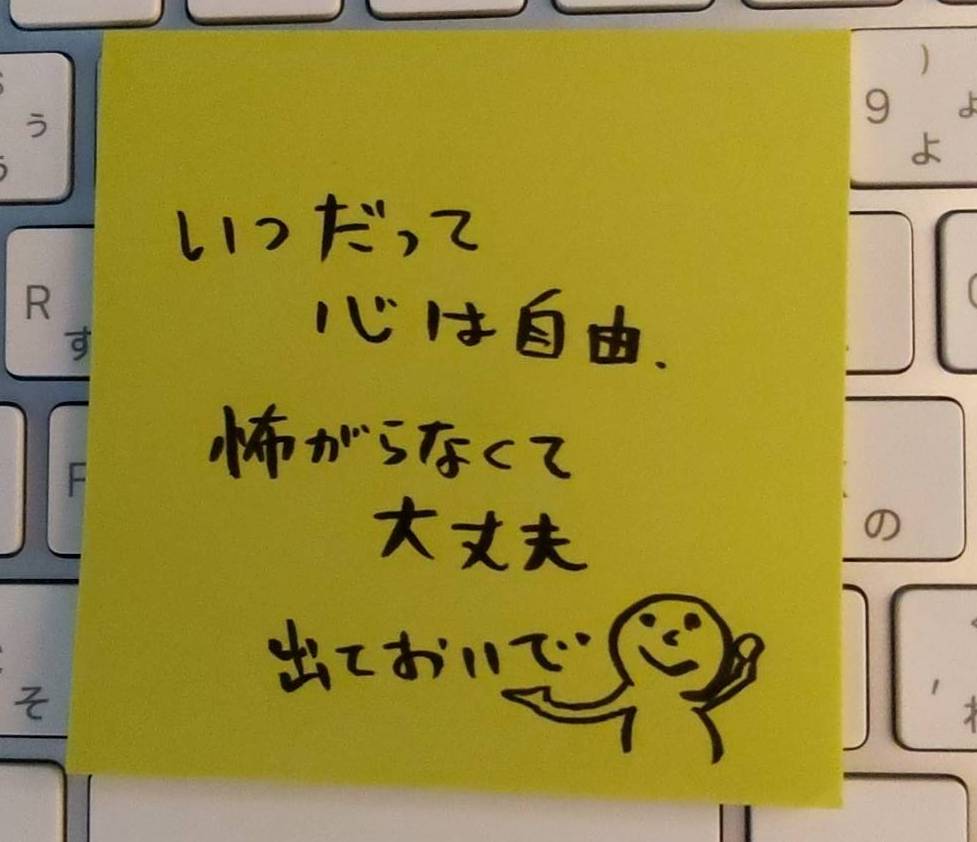

適応障害と診断し、「少し仕事を休もうか」とコマ先生が言ってくれたとき、僕は、

「やっとわかってもらえた」と感じました。

苦しい状況で孤独に戦っていた「僕」を先生は見つけてくれたのです。そして「無理しないで」と言ってくれたのです。

みなさんも、辛い状況をたった1人で頑張っておられることと思います。

あまり無理せず、たまには休んでくださいね。

スローギアでいきましょう。

コメント